騒音レベル測定

「教室等の環境にかかる学校環境衛生基準」の『騒音レベル』部分に関しての検査です。

検査の概要

基準では各学年2回定期に行うこととなっています。学校の実情に合わせ、計画立案に沿って実施します。測定するのは「LAeq(等価騒音レベル)」です。

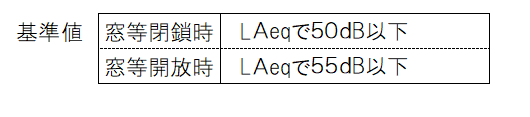

騒音レベルの基準

検査にあたって

以下のことに注意して実施します。

| ① | 測定時、教室内に児童生徒は不在にする |

| ② | 測定時、人の出入りはしない |

| ③ | 通常授業日に測定する。特別行事日や休日では測定しない。 |

| ④ | 教室(オープン教室を含む)などで測定する。廊下やフリースペースでは測定しない。 |

| ⑤ | 騒音計は机の上に設置。三脚があれば使用も可。 |

| ⑥ | オープン教室でなければ、教室入り口扉、廊下側窓や高窓は必ず閉めて測定 |

測定

教室外の窓を閉じて5分間測定します(窓閉時の測定)。次に、教室外窓を開けて5分間測定します(窓開時の測定)。室内測定なので、防風用の丸いスポンジは使用しません。

アクシデントがあれば

屋外でスピーカーの音が流れたり、体育の児童生徒たちの声が大きく聞こえたり、室外機の音が突然大きくなったり、というアクシデントにより測定結果が基準を超えた場合は、その状況をメモしてください。一時的な自由であれば騒音環境に問題はありません。

些細な事由であれば再測定してください。所要時間はわずかです。

基準に即して測定を省略することについて

基準では、「著しく基準を下回る場合は、以後教室等の内外の環境に変化が認められない限り、次回からの検査を省略することができる」となっています。これは

窓閉時(しまっている時) LAaq 45dB以下

窓開時 (窓を開けている時)LAaq 50dB以下

です。ただし、初めて担当した学校や、学校・教室の状況が変わった場合、数年省略していた場合などは測定してください。

「郊外にあって静かな環境だから測定は省略しましょう」は、省略理由にならないことに注意!”感覚”ではなく、確固たる数値の裏付けと法律の根拠があってこそ、省略できるのです。

富山市では

富山市では省略せずに年2回測定することとなりました。

測定と、環境のチェックだけではなく

騒音測定は、基準に準じているかどうかを判断するだけではありません。もし、基準から外れてても、その状況が日常的に続いているのでなければ考察としてその理由をのべ、問題となるのかないのかを判断し、指導助言につなげてください。